![]() お知らせ

お知らせ

メンテナンス日時:1月21日(水)9:00~9:30

2026年1月〇日(〇) 第48回日本造血・免疫細胞療法学会総会ランチョンセミナー12の概要を更新しました。

2026年1月〇日(〇) 2月6日(金)関西皮膚リンパ腫勉強会の概要を更新しました。

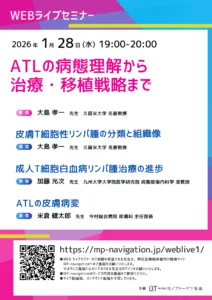

2026年1月14日(水) 1月28日(水)WEBライブセミナーの概要を更新しました。

2025年12月23日(火) 2月10日(火)愛媛県皮膚リンパ腫勉強会の概要を更新しました。

2025年12月23日(火) 阿部理一郎先生によるコラム「リンパ腫外来」が投稿されました。

2025年12月12日(金) 10月2日(木)WEBライブセミナー「ベキサロテンで加療した菌状息肉症7例のまとめ」をビデオライブラリに追加しました。

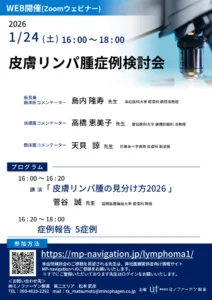

2025年12月10日(水) 1月24日(土)皮膚リンパ腫症例検討会の概要を更新しました。

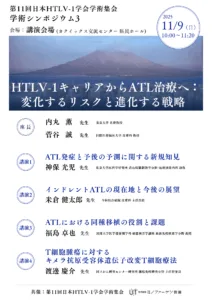

2025年11月17日(月) ビデオライブラリに「クローズアップ HTLV-1・ATL」カテゴリーを追加しました。HTLV-1やATL診療の知見や話題を取り上げ、臨床や研究の現場で役立つ情報をお届けいたします。

メンテナンス日時:1月21日(水)9:00~9:30

2026年1月〇日(〇)

第48回日本造血・免疫細胞療法学会総会ランチョンセミナー12の概要を更新しました。

2026年1月〇日(〇)

2月6日(金)関西皮膚リンパ腫勉強会の概要を更新しました。

2026年1月14日(水)

1月28日(水)WEBライブセミナーの概要を更新しました。

2025年12月23日(火)

2月10日(火)愛媛県皮膚リンパ腫勉強会の概要を更新しました。

2025年12月23日(火)

阿部理一郎先生によるコラム「リンパ腫外来」が投稿されました。

2025年12月12日(金)

10月2日(木)WEBライブセミナー「ベキサロテンで加療した菌状息肉症7例のまとめ」をビデオライブラリに追加しました。

2025年12月10日(水)

1月24日(土)皮膚リンパ腫症例検討会の概要を更新しました。

2025年11月17日(月)

ビデオライブラリに「クローズアップ HTLV-1・ATL」カテゴリーを追加しました。HTLV-1やATL診療の知見や話題を取り上げ、臨床や研究の現場で役立つ情報をお届けいたします。

![]() 講演会・研究会

講演会・研究会

WEBライブセミナー

皮膚リンパ腫症例検討会

エリア講演会

学会共催セミナー

![]() ビデオライブラリ

ビデオライブラリ

HTLV-1やATL診療の知見や話題を取り上げ、臨床や研究の現場で役立つ情報をお届け。

タルグレチン®処方症例に関するケースレポート、副作用マネジメントなど適正使用を皮膚リンパ腫専門医の解説とともにお届け。

皮膚リンパ腫専門の皮膚科医・病理医と共に臨床像・病理像の見方について深堀解説。

皮膚リンパ腫患者さんの診察ロールプレイや診断・治療の基礎知識などをまとめたシリーズ。

病型・病期等から今まで配信されたチャプターの検索が可能。

日本地図から演者の絞込検索が可能。

![]() 過去のお知らせ

過去のお知らせ

2025年12月23日(火) 阿部理一郎先生によるコラム「リンパ腫外来」が投稿されました。

2025年8月21日(木) 米倉健太郎先生によるコラム「なぜリンパ腫が専門になったのか」が投稿されました。

2025年7月29日(火) 天野正宏先生によるコラム「わたしとHTLV-1とのかかわり」が投稿されました。

続きを表示

2025年3月17日(月) 吉野正先生によるコラム「リンパ腫関連疾患の診断に関わって40年」が投稿されました。

2025年2月17日(月) 清原英司先生によるコラム「置かれた場所で咲くしかない」が投稿されました。

2024年12月10日(火) 加留部謙之輔先生によるコラム「自己紹介」が投稿されました。

2024年11月5日(火) 宇都宮與先生によるコラム「ATLとのかかわり」が投稿されました。

2024年10月15日(火) 藤井一恭先生によるコラム「皮膚リンパ腫の二面性と皮膚リンパ腫診療における皮膚科医の果たす役割の重要性」が投稿されました。

2024年4月26日(金) 濱田利久先生によるコラム「臨床医としての幸運」が投稿されました。

2024年2月14日(水) 菅谷誠先生によるコラム「皮膚リンパ腫を専門とした理由とメリット」が投稿されました。

2023年12月22日(金) 岩月啓氏先生によるコラム「皮膚リンパ腫全国調査の舞台裏」が投稿されました。

2023年11月7日(火) 岩月啓氏先生によるコラム「セレンディピティが紡いだ研究人生」が投稿されました。

2023年10月25日(水) 大島孝一先生によるコラム「リンパ腫病理医になったきっかけ・私と皮膚リンパ腫とのかかわり」が投稿されました。

2023年8月8日(火) 戸倉新樹先生によるコラム「皮膚リンパ腫の研究と臨床」が投稿されました。

2023年7月21日(金) 戸倉新樹先生によるコラム「日本での皮膚リンパ腫研究会・学会の流れ」が投稿されました。

2025年12月12日(金) 10月2日(木)WEBライブセミナー「ベキサロテンで加療した菌状息肉症7例のまとめ」をビデオライブラリに追加しました。

2025年10月28日(火) 9月19日(金)WEBライブセミナー「皮膚T細胞リンパ腫の分類とその考え方」「皮疹型からみたATLの診断と治療」「CTCL/ATL造血幹細胞移植」をビデオライブラリに追加しました。

2025年9月11日(木) 7月24日(木)WEBライブセミナー「成人T細胞白血病・リンパ腫に対するベキサロテン導入症例」をビデオライブラリに追加しました。

続きを表示

2025年7月17日(木) 5月21日(水)WEBライブセミナー「熊本県におけるHTLV-1感染対策とATL治療」をビデオライブラリに追加しました。

2025年6月4日(水) 4月21日(月)WEBライブセミナー「つなぐ」ATL診療 〜多診療科連携が生む新たな可能性〜 をビデオライブラリに追加しました。

2025年4月22日(火) 3月24日(月)WEBライブセミナー「ベキサロテン投与中に単発腫瘤の出現を繰り返す菌状息肉症の1例 ~全身療法の選択と腫瘤コントロールのポイント~」をビデオライブラリに追加しました。

2025年4月18日(金) 3月27日(木)WEBライブセミナー「皮膚T細胞リンパ腫に対する同種造血幹細胞移植」をビデオライブラリに追加しました。

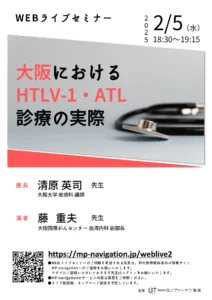

2025年3月17日(月) 2月5日(水)WEBライブセミナー「大阪におけるHTLV-1・ATL診療の実際」をビデオライブラリに追加しました。

2025年3月12日(水) 1月28日(火)WEBライブセミナー「HTLV-1感染症のトータルマネージメント」をビデオライブラリに追加しました。

2024年10月29日(火) 9月25日(水)WEBライブセミナー「ATL皮膚病変の治療意義」をビデオライブラリに追加しました。

2024年11月12日(火) 9月10日(火)WEBライブセミナー「ATL治療における皮膚科と血液内科の連携」をビデオライブラリに追加しました。

2024年3月29日(金) 1月23日(火)WEBライブセミナー「結節の新生と消退を繰り返す菌状息肉症」をビデオライブラリに追加しました。

2024年1月29日(月) 11月30日(木)WEBライブセミナーをビデオライブラリに追加しました。

2023年8月31日(木) 6月27日(火)WEBライブセミナー「皮膚のB細胞性リンパ腫」をビデオライブラリに追加しました。

2025年11月17日(月) ビデオライブラリに「クローズアップ HTLV-1・ATL」カテゴリーを追加しました。HTLV-1やATL診療の知見や話題を取り上げ、臨床や研究の現場で役立つ情報をお届けいたします。

2024年7月16日(火) 抗悪性腫瘍剤「タルグレチン®カプセル75mg」(一般名:ベキサロテン)香港において販売承認を取得

2024年6月24日(月) 抗悪性腫瘍剤「タルグレチン®カプセル 75mg」(一般名:ベキサロテン)皮膚病変を有する成人T細胞白血病リンパ腫の適応で追加承認を取得

続きを表示

2024年6月5日(水) 抗悪性腫瘍剤「タルグレチン®カプセル 75mg」(一般名:ベキサロテン)製品ページを開設しました。

2023年9月19日(火) ライブラリ検索(地域別)を追加しました。日本地図から演者の絞込検索が可能です。